職場で同僚や部下に心の傷(トラウマ)を抱えていそうな人がいたら、どう接し、支援すればいいのか? この記事では、虐待トラウマを持つ可能性がある社員への配慮と具体的なサポート方法を、最新の知見とともに解説します。人生戦略の改善のために、職場での人間関係を円滑にするヒントを見つけましょう。

見えない傷に気づくとき

職場にも、家庭での虐待など心の傷を抱えながら働く同僚や部下がいるかもしれません。実際、2024年の調査では、虐待体験のある人の80%が人間関係で困りごとを抱えていると答えています。しかし、「打ち明けて支援を受けられた」と答えた人は全体のわずか7%でした。つまり、多くの人が苦しみを抱えつつも誰にも相談できずにいるのです。日常の会話でちょっとしたしぐさや表情から、何か違和感を感じたら、そこには見えないトラウマが潜んでいる可能性があります。そんな時、上司や先輩としてできることがあるはずです。

同時に自分自身もメンタルが停滞していませんか? メンタリストDaiGoが説くように、周囲を助けることで自己肯定感や信頼を得られることもあります。成長のためにも、他者を支える視点を持ってみましょう。ここからは「気づいたら何をすべきか」を具体的に考えていきます。

安全・信頼の場を作る

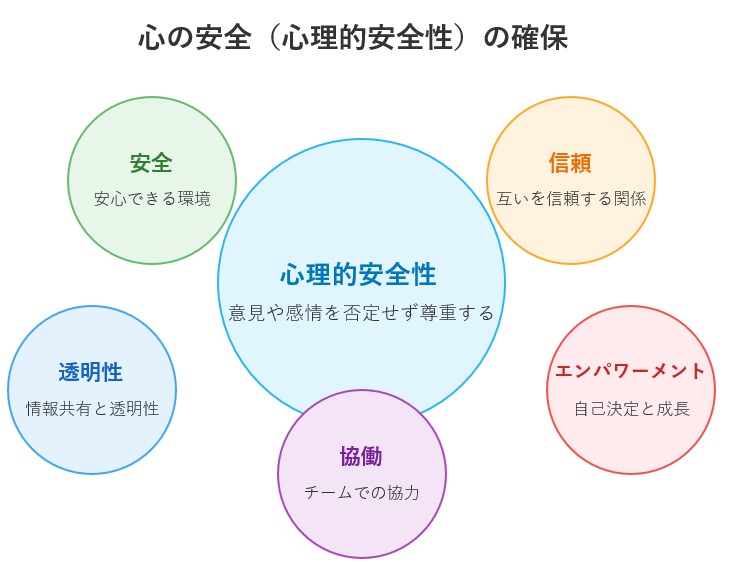

まず「心の安全(心理的安全性)の確保」が最優先です。カリフォルニア大学の研究によれば、トラウマ体験者は「安全」「信頼」「透明性」「協働」「エンパワーメント」を重視する環境で回復しやすいとされています。職場でも、意見や感情を否定せず尊重する雰囲気をつくりましょう。例えば、「話すのは無理かもしれないけど、何か困っていることがあったら言ってね」と伝えるだけでも、孤立感が和らぎます。

安全を醸成するには、小さな気遣いも大切です。挨拶や名前の呼び方、声掛けのタイミングなど、日頃の接し方から信頼感を築きます。心が安まる環境があると、トラウマ体験者も徐々に心を開きやすくなります。上司であれば、社内での配置転換や業務の調整を検討し、不安要素を減らすことも検討ポイントです。

共感的な傾聴とケア

「まずは話をよく聴く」ことが基本です。Kaienラボによれば、PTSD当事者への接し方として一番大切なのが「見る・聴く・つなぐ(PFAの原則)」です。仕事中にその人が悩みを打ち明けたら、遮らず最後まで聴きましょう。質問するよりは傾聴し、共感の言葉(「それは辛かったですね」など)を返すだけで、相手は心を開けることがあります。HBRの記事でも、同僚への支援で「感じたことを肯定」し、聴き返して「信頼・帰属感」を生むことが推奨されています。

具体的には、

- 沈黙も共有:無言の時間でも隣に座って話を聴く姿勢を示す。

- 自身の感情管理:相手の感情に流されず、冷静に支える。苛立ちや緊張が表情に出ないよう注意しましょう。

- 否定しない:話の内容に先入観を持たず、真摯に向き合います。嘘かどうか確かめたり指摘したりせず、守秘義務を徹底します。

急いでアドバイスをするよりも、まずは共感的な聞き手になるのが得策です。トラウマの人は些細なきっかけでフラッシュバックすることもあり、安心できる「受け皿」が必要だからです。

具体的なサポート策

理解と共感の上で、具体的に支援する方法も講じます。カスタマージャーニーが必要なように、トラウマ対応にも計画が重要です。Cignaのガイドラインでは、具体策として以下が挙げられています。

- 積極的に支援を申し出る:ただ「何かあったら言って」と言うだけでなく、「今週金曜にゆっくり話しませんか?」と約束を取り付けるなど具体的な提案をします。

- 業務の調整:上司の許可を得て負担軽減。外出や早退、残業免除など、必要なら柔軟に対応します。

- 環境支援:例えば静かな部屋を確保したり、リラックスできるスペースを案内したり。派手なパーティーよりも、安心感のある場を意識します。

また、長期的なケアも視野に入れます。一時的に元気になっても、トラウマは年月を経て再燃することがあります。誕生日や記念日などを気にかけたり、一年後にも「元気?」と声をかけたりすることで、継続した支援を実現しましょう。

何より重要なのは「個別ニーズに合わせること」です。Aさんには週1回ランチを誘う、Bさんにはメールで仕事を分割して支援するなど、個々の反応を観察しながら対応を調整します。

職場全体の体制と予防

個人ケアだけでなく、職場文化の改善も必須です。WSEAPも指摘するように、組織レベルの取り組みとして、トラウマ理解や支援体制づくりが効果的です。

- 研修と教育:管理職・従業員向けにトラウマ対応研修を行い、メンタルヘルスのリテラシーを高めます。知識があると無用な偏見や誤解が減り、サポートの質が向上します。

- EAP(従業員支援プログラム)の活用:専門家によるカウンセリングや相談窓口を周知し、匿名で利用できる仕組みを案内します。社内制度だけでなく、自治体や専門機関も紹介しておくと安心感が増します。

- 柔軟な働き方:フレックスタイムや在宅勤務など、多様な選択肢を用意し、トラウマ当事者が治療やケアに専念しやすいようにします。

- ダイバーシティの尊重:文化背景や価値観は様々です。同僚の信条を尊重し、無理強いしない姿勢も忘れずに。

総務・人事とも連携し、「誰がいつ相談に来てもいい」相談窓口を明確化することも大切です。厚労省系ポータルなど外部の専門窓口情報(こころの耳など)を共有しておくのも有効でしょう。

成果に対する自己評価が異様に低かったり、小さなミスで自罰的な言動。あるいは休暇の取得をためらったりすると、その可能性を疑ってしまうけども、レッテル貼りはNG。ともあれ、安心感大事。

まとめ & 行動促進(CTA)

今回の記事では、同僚や部下に虐待トラウマの疑いがある場合にすべき配慮と支援方法を紹介しました。職場ではまず「聴く・支える」姿勢を徹底し、安全で信頼できる環境を築くことが不可欠です。具体的には共感的傾聴、業務調整、専門支援制度の活用など多角的なサポート策を検討しましょう。リーダーであれば小さな気遣いから始め、長期的な関わり方にも目を配ることが求められます。

まずは今週誰かに「元気?」と声をかけてみませんか? 話したくなければ無理強いせずに受け止め、あなたが安心できる存在であることを示すだけでも、大きな一歩になります。行動を継続し、職場全体で人間関係を見直すことが、ひいては自分の人生戦略やブログカウジの成長にも寄与するでしょう。

ではまた!

こちらもどうぞ!

コメント