「SNSを見るたび、周りのキラキラ投稿と自分を比べて落ち込んでしまう…。」

あなたも、こんな風に感じていませんか?仕事では収入が頭打ち、将来への不安も募る中、SNS上では他人の成功や充実ぶりが眩しく映ります。他人との比較ばかりで主体性を失いかけているなら、今こそ立ち止まって対策を考える時。

本記事では、SNS比較で生じるストレスの正体と、その悪循環から抜け出すための5つの具体的戦略を紹介します。心理学の知見にもとづいた価値観明確化ワークやデジタルデトックスの方法、さらに「比較」を前向きなエネルギーに変える思考術まで網羅。40代からでも遅くありません。主体性を取り戻し、キャリアと生活の満足度を劇的に高めるヒントをお届けします。それでは見ていきましょう。

SNS比較がストレスを招く理由:「社会的比較」の罠

SNSで他人と自分を比較すると勝手にストレスを感じてしまうその背後には、社会的比較理論という心理メカニズムがあります。人は自分を正しく評価したいあまり、つい周囲と比較してしまう生き物です。しかしSNSは比較を加速させ、私たちを「他人の芝生は青い」状態に陥らせます。

他人のハイライトと自分の現実との差

SNSに投稿されるのは、人々の生活でも特にキラキラした場面ばかりです。それらは相手の人生のハイライトに過ぎませんが、私たちは無意識にそれを自分の日常と比べてしまいます。その結果、「自分はなんて冴えない毎日なんだ」と自己嫌悪に陥り、知らないうちに心が疲れてしまいます。

朝活 で海辺ランだと?!こっちは「ザ・ノンフィクション」見て日曜が終わるわ。

実際、SNS疲れの症状として「他人と比較して落ち込む」「他人の華やかな投稿にイライラする」といった心理状態が報告されています。SNSで他人の投稿を見るだけで心がすり減ってしまうのは、この社会的比較の罠にハマっているからと言えるでしょう。

アルゴリズムによる増幅と常時接続のプレッシャー

SNS上での比較が厄介なのは、サービスの構造上、注意を引き続けるよう設計されている点。タイムラインは際限なくスクロールでき、新しい投稿が次々と表示。この情報過多が脳に負荷をかけるうえ、「常に誰かと繋がっていなければ」というプレッシャーも。通知音が鳴れば秒で反射的チェック、休む間もなく比較対象が目に飛び込んでくる…。アルゴリズムによって強化されたこのサイクルは、私たちのストレスをさらに増幅させます。

SNSはストレスを誘発し得ることが研究でも示唆

SNSによる過度の比較やプレッシャーがメンタルに及ぼす悪影響は、研究結果からも明らかです。英国の公共保健機関RSPHが1500人の若者を対象に行った調査では、Instagramが精神衛生上最も有害なSNSであるとの報告が。キラキラした写真を見て抱く劣等感や、置いていかれる不安(FOMO)が要因とされています。同様にSNS上の比較から自己嫌悪や不安感が生じ得るのは想像に難くありません。

ある意味こちらも(見た目で)キラキラしているけども!そうじゃねぇ!

以上のように、SNSで他人と自分を比較することは構造的にストレスを生みやすいのです。「見ると落ち込むとわかっていてもやめられない」状態に心当たりがあるなら、次章から紹介する具体策でこの悪循環を断ち切りましょう。

他人に流されない自分軸を作る:価値観明確化ワーク

SNS比較の罠から抜け出す第一歩は、自分の価値観を明確にすること。他人の物差しに引っ張られるのではなく、自分だけの軸を取り戻す作業をしていく。自分が本当に大切にしたいものが何かが分かれば、「自分は自分」でぶれなくなるからです。ここでは心理学やコーチングの分野で用いられる3つの価値観ワークを紹介します。

(表: 価値観を明確にするための3つのワークとその概要)

これらのワークに正解はありませんが、書き出した内容からあなたの価値観の輪郭が浮かび上がってくるはずです。「家族との時間が何より大事」「クリエイティブな仕事で社会に貢献したい」など、自分なりの答えが見えてきたらベター。他人のSNS投稿なんてもはや、どうでもいい。自分の軸が定まっていれば必要以上に振り回されなくなります。

例えば、「自分は安定した家庭生活を第一にしたい」という価値観を再認識できれば、友人がSNSで自慢する出世話や高級車にも「自分は自分の幸せを大事にしよう」と思えるはず。他人の成功や趣味嗜好に影響されて焦るのではなく、自分が本当に望む生き方を基準に日々の行動を選んでいく。

情報の断捨離:SNSとの健全な距離を保つ

価値観が定まったら、次は環境面の整備です。SNSとの付き合い方を見直し、適度な距離を置くことで、比較によるストレスを根本から減らしましょう。いわばデジタル時代の「断捨離」です。必要以上に自分を疲弊させる情報との関わりを断つ具体策をいくつか紹介します。

アプリを灰色(グレースケール)表示にしてみる

スマホ依存対策のユニークな方法として注目されているのが、画面を白黒表示に変えるグレースケール設定です。カラフルな通知アイコンや写真から色彩を奪うことで、私たちを惹きつける力を弱める効果があります。実際、元Google社員のトリスタン・ハリス氏は「画面をモノクロにすると、ソーシャルメディアのフィードが殺風景になり、延々とスクロールし続けてしまう衝動を和らげる」と指摘しています。スマホの設定から誰でもすぐ変更できますので、一度試してみる価値はあるでしょう。

時間制限と通知オフで主導権を取り戻す

惰性でSNSを見続けてしまうのを防ぐには、時間を区切る工夫が有効です。例えば、「SNSを見るのは1日合計30分まで」と決め、タイマーをセットしたり専用のアプリを使って制限をかけます。時間の枠を設けるだけで「今、しょうもないサイトへ行こうとしてなかったか?」と自覚が生まれ、メリハリがつきます。

併せて、通知設定の見直しも行いましょう。コメントやいいね!の通知が来る度にスマホを開いていては常に振り回されてしまいます。緊急性のない通知はすべてオフにするか、まとめて受け取るよう設定してください。「いつでも鳴るスマホ」を手放して、心に静けさを。

とは言え、鳴らないのは、さみしいじゃん

おじさんそれ、完全に依存しちゃってる。それ、カモですよ。

フォロー整理と物理的な距離の確保

タイムラインに流れてくる情報そのものを見直すことも大切です。あなたのメンタルに悪影響を与える投稿ばかりするアカウント(過度に自慢が多い、煽りや誹謗中傷が多い等)は思い切ってミュートやフォロー解除の検討を。デジタル空間の整理整頓をして、健全な情報環境を。

さらに、物理的にスマホから離れる時間を意図的に作ることも効果的です。例えば食事中や寝る前は別室にスマホを置く、休日は思い切って半日SNS断ちしてみるなど、「ここからここまではSNSを絶対に開かない」というルールを設けます。最初は落ち着かないかもしれませんが、慣れてくると情報から解放されてリフレッシュできる自分に気づくでしょう。長期休暇でも「なぜか休んだ気がしない…」と感じる人は、休み方に問題があるのかもしれません。その原因と対処法については【休んだ気がしない長期休暇へ。心理学で考える休み前準備術】の記事でも詳しく解説しています。

こうしたデジタルデトックスの取り組みを通じて、「情報に主導権を渡さない」感覚を取り戻すことができます。あなたの人生の主人公はSNS上の誰かではなくあなた自身。環境を整え、適切な距離感でSNSと付き合うことで、心の余裕と集中力が蘇らせます。

比較を味方に:ストレッチ20%理論で成長の燃料に変える

ここまでSNSから距離を置く方法を見てきましたが、現実問題として職場でも人間関係でも他人との比較を完全になくすことはできません。そこで発想を転換しましょう。比較そのものを悪者にするのではなく、自分の成長の燃料にしてしまうのです。

「少し上」を目指すストレッチ目標

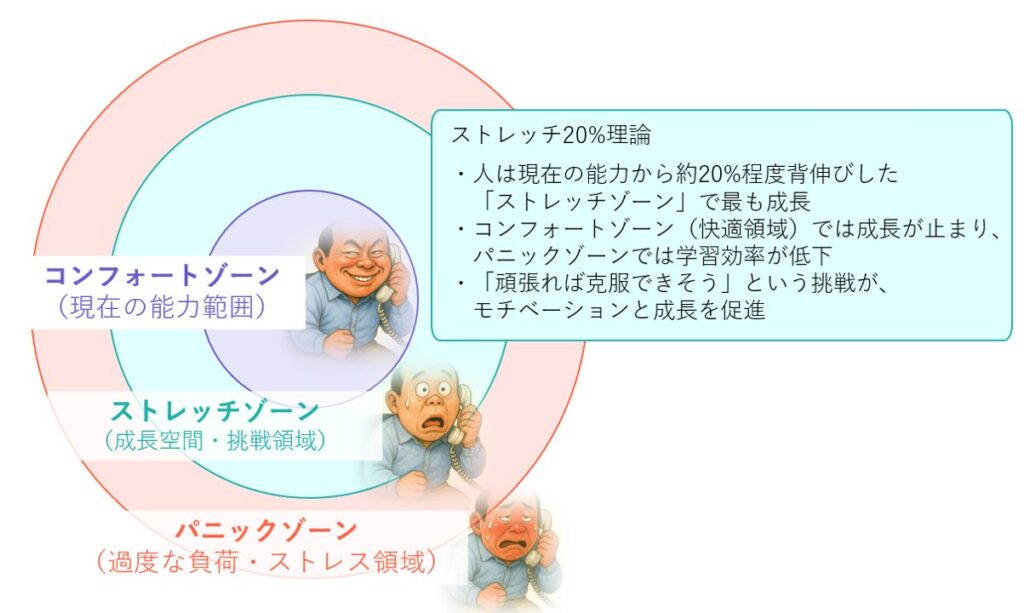

周囲と自分を比べて落ち込むのではなく、「自分もああなりたい」という前向きな目標設定に繋げるアプローチがあります。キーとなるのはストレッチ20%理論です。

これは、「今の自分の延長線上で20%増しくらいの目標を設定する」という考え方。「同年代で資格取得してキャリアアップしたAさんがいる。自分も半年後にその資格に挑戦してみよう」くらいの少し背伸びしたゴールであれば現実味があり、やる気が湧きます。いきなりSNSで人気者になって起業…など極端な比較対象を目標にしても萎縮してしまう。

スポーツの世界でも、実力が拮抗した相手と競い合うとパフォーマンスが向上することが知られています。それと同じで、自分より少しだけ先行く存在を参考にすると程よい悔しさや刺激となり、行動の原動力になります。「比較する相手は他人ではなく昨日の自分」とよく言われますが、昨日の自分+αの目標像を周囲から見つけてくるイメージです。

比較のコントロールで自己効力感を高める

比較を成長の糧にするポイントは、比較する対象と基準を自分でコントロールすることです。「この部分で尊敬できるあの人」というように軸を持って比較対象を選びます。その上で、「自分もああなりたい。そのためにまず何から始めよう?」と具体的な行動計画に落としこむ。

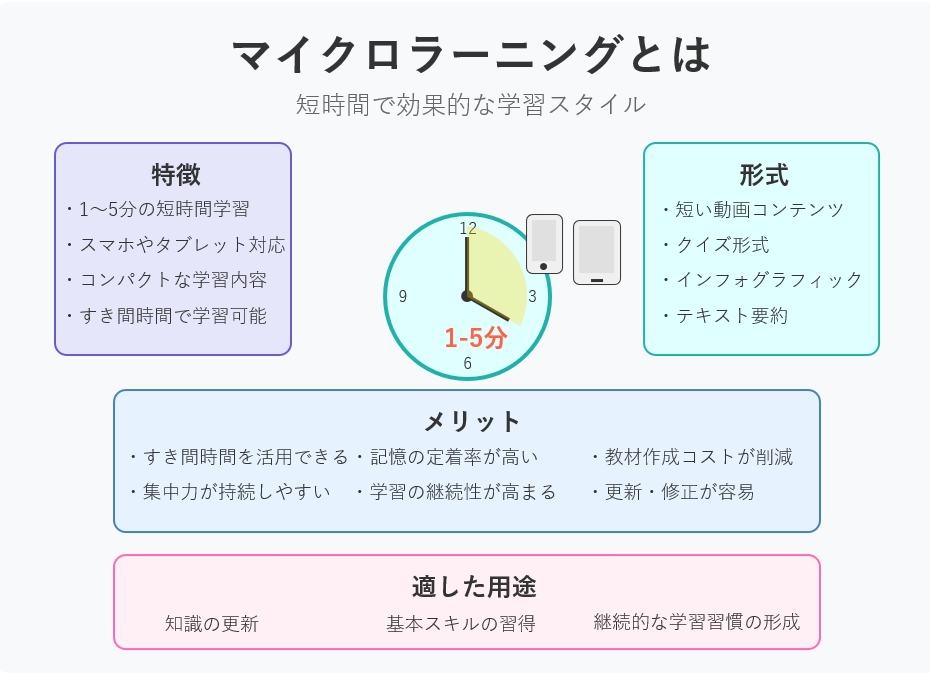

例えば、「同僚のBさんは仕事の合間に勉強を続け英語をマスターしたらしい。すごい、羨ましい。」で終わるのではなく、「自分も毎朝15分の英語学習から始めてみよう」と変換します。最近流行りのマイクロラーニング(スキマ時間で少しずつ学習する手法)を取り入れれば、忙しい40代でも新しいスキル習得は可能です。小さな一歩を積み重ねていけば、「自分にもできた」という自己効力感が生まれ、さらなる挑戦への意欲が湧いてくるでしょう。

他人との比較で沈むのではなく、「あの人だって努力している。自分も負けずに頑張ろう」という健全なライバル心に火をつけることができれば、比較癖はもはや強力な味方にはなります。過去の自分より確実に成長していける実感を、人生に主体性と充実感を取り戻す原動力へ変えていく。

遅咲きの成功から学ぶ:レジリエンスと40代キャリア戦略

最後に、40代という年齢だからこそ持てる強みと展望について触れておきます。若い頃に比べて体力や記憶力の衰えを感じ、「今さら挑戦しても遅いのでは」と尻込みしていませんか?しかし実際には、40代以降だからこそ開花した成功例は数多く存在します。また、年齢を重ねて身につく「レジリエンス(心理的回復力)」は人生の武器になります。

「まだ間に合う」を証明する遅咲きロールモデル

世界を見渡せば、遅咲きで成功した人物の例は枚挙に暇がありません。例えばケンタッキー・フライドチキン創業者のカーネル・サンダースは65歳でフランチャイズ展開に踏み切り、世界的企業へと育て上げました。また、日本でも50代で新事業を成功させた例が見られます。

実際、米マサチューセッツ工科大学の研究では起業家の平均年齢は40歳前後であり、50歳で起業した人は30歳で起業した人に比べ成功率が2倍との結果も報告されています。経験と人脈を積んだ分、むしろ中高年の方が有利な面もあるのです。「自分はもう若くないから…」と尻込みする必要は全くありません。遅咲きのロールモデルたちに倣い、今からでも人生の第二幕を始められるのだと知ってください。

こっからっす!(ちょっと古い?)

失敗から立ち直る力「レジリエンス」を鍛える

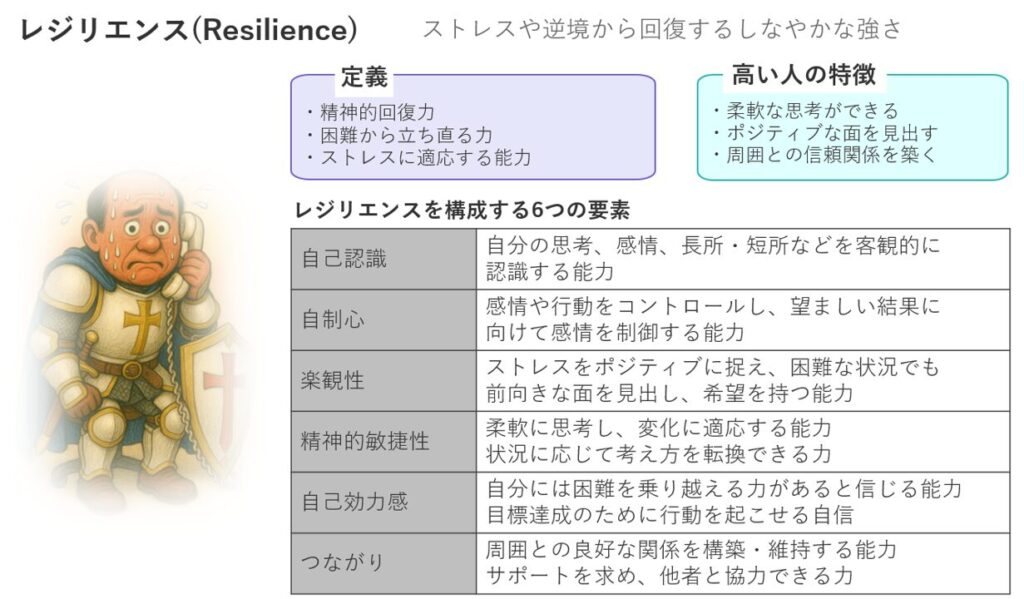

40代まで生きてくれば、それなりの挫折や苦労も経験してきたことでしょう。しかしそれは裏を返せば、逆境に対処する力=レジリエンスが培われてきた証でもあります。レジリエンスとは、困難に直面してもそこから立ち直り適応できる心理的な能力のことです。歳を重ねた今だからこそ、自分の過去の乗り越え体験を振り返り、「自分にはこんな強さがあった」と再確認してみましょう。

さらにレジリエンスは意識的なトレーニングで高めることもできます。例えば毎週何か小さな新しい挑戦をしてみるなど、プチ挫折と克服の積み重ねが心の弾力性を養います。

レジリエンス向上には、周囲のサポートも大いに助けになります。信頼できる同僚や友人と悩みを共有したり、家族との時間を大切にすることで、ストレスに対処するエネルギーがチャージされます。一人で抱え込まないことも戦略的に生きる上で重要です。

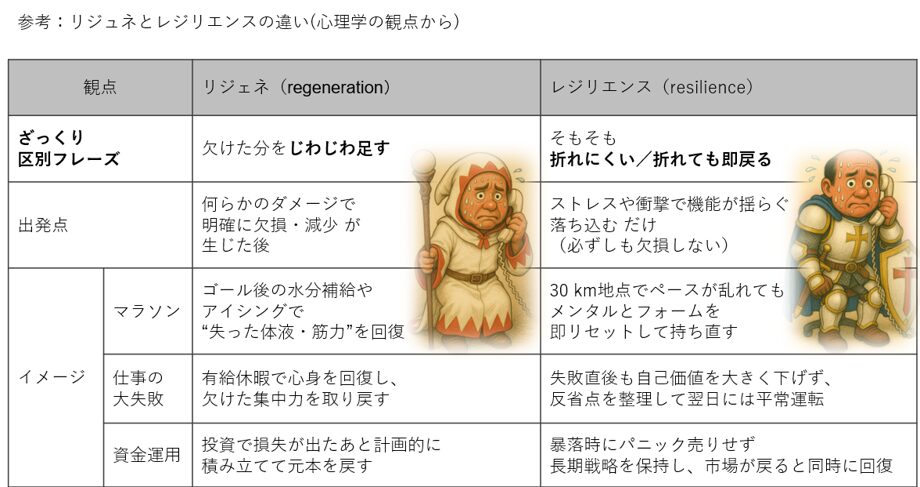

※レジリエンスって、FFで言うと「リジェネ1」と同じ意味なのかなーと思っていたのですが、よくよく調べると、少し誤解していた点がありましたので、参考までに違いをまとめました。

以上、5つの観点から40代男性が主体性を取り戻し、キャリアと生活の満足度を上げる方法を見てきました。最後にポイントをまとめましょう。

まとめ:人生のハンドルを取り戻し、人生のアップデートを

SNS全盛の時代、他人との比較によるストレスは避けがたいものだが、意識と行動を少し変えるだけで「比較ストレス」は大幅に軽減できます。自分の価値観を再確認し、デジタル断捨離で情報をコントロールする。さらに比較を前向きな目標に変換し、年齢を重ねた強みであるレジリエンスを発揮する。これらを実践すれば、40代からのキャリアと人生はまだまだ輝きを増すはずです。

大切なのは「自分の人生のハンドルを取り戻す」こと。【戦略的に生きるとは何か?流される人生から脱出する思考術】なども参考にしつつ、ぜひ今日から小さな一歩を踏み出してみてください。比較を利用しまくって自分らしい目標に向かって進むあなたの背中を、この記事を通して押せることができれば幸いです。

まずは、できることから一つ試してみましょう。

他人のありもしないキラキラ投稿とか、芸能人のゴシップとか、もはやどうでもいい。他の人に時間を浪費するなんてもったいない。

関連記事:

ではまた!

- 徐々にHP回復させる魔法。正式表記は「リジェネ」。英語の regeneration (リジェネレイション:再生・回復) をギュッと4~5文字に切り詰めた造語。 ↩︎

コメント