「ホワイトすぎるので辞めます」という記事に上がっていますが、少し違うと思っています。考えるべき点は、やりがいという軸。離職は、ブラック/ホワイトよりも、やりがいの有無の方が大きいと考えます。

近年、企業の人事担当者から「ホワイトな職場なのに若手社員が辞めてしまう」という声が増えています。残業ゼロ・福利厚生充実といった理想的な環境でも、入社後3~4カ月で離職するケースが目立ちます。これは新人の高い期待がやがて急落する「モチベーションのJカーブ」と重なり合い、新人の約76%が「こんなはずじゃなかった」と感じている統計も報告されています。

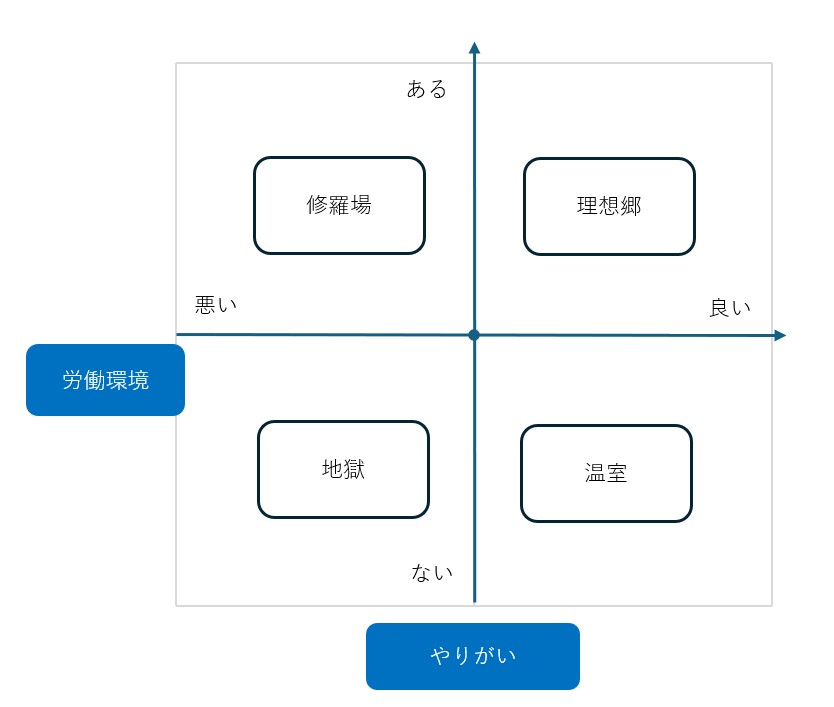

ホワイトかブラックかという議論がよくありますが、それとは別に、やりがいがあるかどうかという軸もあると考えています。下は、超お手製のざっくりイメージです。

| 労働環境 | やりがい | イメージ | 状態 | 従業員の心理・行動 |

| 〇 | 〇 | 理想郷 | 就労条件・設備・制度が整備され、心理的安全性も高い 仕事内容が自己成長や社会的意義と強く結びつく | 高いエンゲージメントとチーム貢献意欲 自律的に学習・改善を続ける |

| 〇 | × | 温室 | ワークライフバランス良好・待遇も安定 仕事が単調/成果と意義が見えにくい | 仕事はこなすが、目的意識が薄い 成長停滞感から転職を考え始める層も |

| × | 〇 | 修羅場 | 長時間労働・設備や制度が未整備・人間関係も緊張気味 使命感や専門性の高さがモチベーション源 | 意義のために無理をしがち(燃え尽きリスク) 問題提起や改革活動が活発 |

| × | × | 地獄 | 処遇・人間関係・設備すべてに不満 仕事の意義も見いだせない | モチベーションが極端に低く消極的抵抗が発生 早期離職・サボタージュ・メンタル不調 |

やりがいがないと、いろんなことを考え始めます。その結果として、退職→転職という流れ。転職する理由のひとつは、やはりやりがい。これに尽きると考えています。

やりがいは、どう見つけていけばよいか。スティーブン・R・コヴィー著『第8の習慣』には、人が真に力を発揮するために必要な「Voice(ボイス)」が提唱されています。ボイスとは「自分のありたい姿」を示す意義のことで、その中心には4つの要素の交差点があります。具体的には、

- 社会的ニーズ…周囲や社会が求める価値・貢献

- 才能・強み…その人が得意な能力やスキル

- 情熱・興味…心から夢中になれる仕事

- 良心・使命感…自分の行動が納得できる倫理や使命

という4つが交わるところに、個人が最も働きがいを感じる「Voice」が生まれます。若手社員が「このまま成長できないのでは」と不安になるのは、まさに自らの才能や情熱が仕事の中で結びつかず、自分のVoiceを実感できていないからだと考えられます。

実際、心理学や経営学のモチベーション理論もこれを裏付けています。ハーズバーグの二要因理論では、仕事の満足感を高めるには「達成感・自己成長・チャレンジ」といった動機づけ要因が不可欠だとされ、一方で労働環境・待遇などの衛生要因を整えても満足度までは上がらないと指摘されています。言い換えれば、ホワイト企業のように労働環境だけを整えても、若手のモチベーション向上には「やりがい要因」である成長機会や挑戦が欠かせません。

また、職場の心理的安全性も重視すべき要素です。エドモンドソン教授によれば、心理的安全性とは「チームにおいて、自分の意見を発言しても恥をかいたり拒絶されたりしないという確信が共有された状態」を指します。このような環境が整うと、新人は安心して失敗や疑問を共有でき学習が促進されます。しかし最近の研究では、心理的安全性の高さだけでは十分でなく、将来の成長見込み、いわゆる「キャリア安全性」も同時に高める必要があると指摘されています。心理的安全性とキャリア安全性は相互に補完し、どちらか一方だけでは若手のエンゲージメント向上に限界があるとされています。例えば、憧れの上司や先輩が身近にいると「自分もこうなれる」というモデルが示され、成長予感が高まります。

こうした知見から導かれる対策は明確で、「声(Voice)」を発揮させる環境を作る必要があります。具体的には、与えられたルーチン業務をこなすだけでなく、個人の才能や情熱を活かせるプロジェクトや役割を与えることが重要です。また、一方的な指示ではなく対話を通じて本人の意見や希望を引き出し、自律性を尊重した目標設定・業務設計を行う必要があります。

1on1面談やフィードバックで若手のキャリアプランを丁寧に把握し、それに基づく成長ロードマップを示すことも効果的です。さらに、社内外の研修やメンター制度を活用して関係性を支えれば、若手は「自分のVoiceが受け止められている」と実感しやすくなります。ハーズバーグが言うように、成長実感や責任感など動機づけ要因が充足されてこそ満足度は上がります。

まとめ

若手社員の早期離職は「ブラックかホワイトか」といった職場環境の二元論だけでは語り尽くせません。真の要因は、若手自身が仕事にやりがい(Voice)を感じられているかどうかにあります。管理職は心理的安全性を確保しつつも、同時に成長機会やチャレンジを設計することで、社員一人ひとりのVoiceを引き出すことが求められます。若手の期待を裏切らず、逆に期待を超える経験を提供できれば、結果として早期離職を防ぎ組織へのエンゲージメントも高まります。

ではまた!

こちらもどうぞ!

コメント