春、新年度に感じる「変わりたいのに動けない」心理

4月。桜が舞い散る通勤路、新入社員たちの初々しい挨拶が飛び交う季節です。春は新年度の始まりで「よし、今年こそ変わるぞ!」と気合が入る一方で、不思議と心が重くなることはないでしょうか。たとえば40代のあなたも、「今年は昇進のチャンスかもしれない」「人間関係を良くしたい」と強く思うのに、なぜか体が動かない…そんな葛藤を抱えていませんか?周囲が前向きにスタートダッシュを切る中、自分だけ取り残されているような焦燥感。「変わりたいのに行動できない」――その心理状態に、まずは共感します。実はこうした春特有の心の揺れはあなただけではありません。春は気候や環境の急激な変化で適応障害が最も増える季節とも言われ、知らず知らずのうちにストレスが心にのしかかるのです。新しい年度の幕開けという期待と不安の入り混じる空気の中で、「頑張らなきゃ」と自分にプレッシャーをかけすぎてしまう人が多いのも無理はありません。

では、なぜ「こうありたい!」という強い思いがあるのに、一歩踏み出せなくなってしまうのでしょうか?次の章では、強い願望がかえって行動を妨げる心理的メカニズムに迫ってみましょう。

「強い願望」が行動を妨げる心理メカニズム

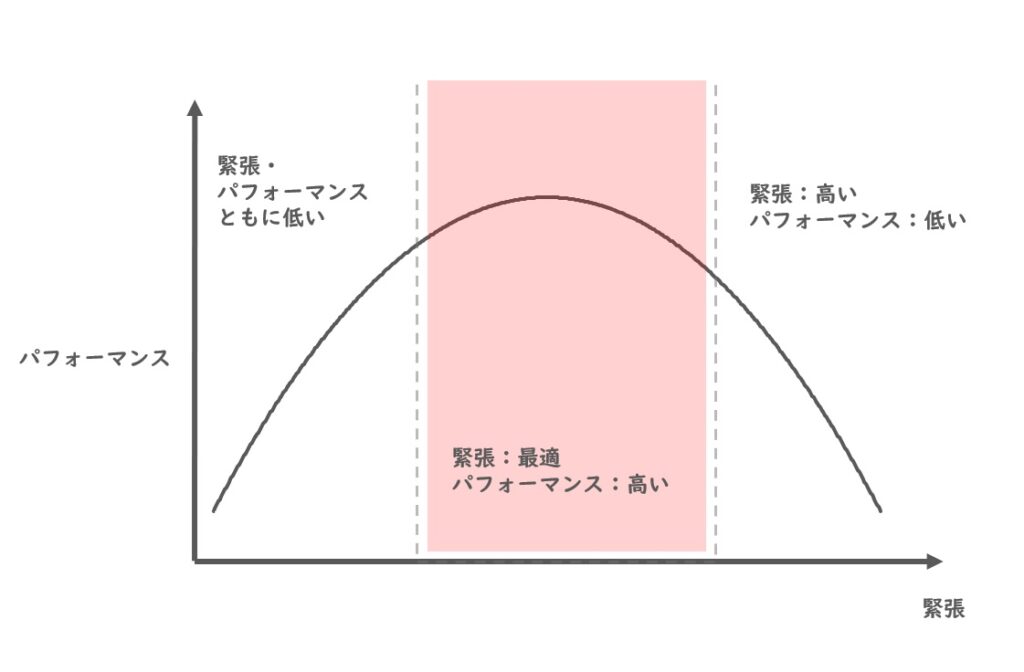

春、新しい挑戦への意欲が高まる一方で、気持ちが空回りして動けなくなる…。その背景には、心理学でよく知られるヤーキーズ・ドッドソンの法則が関係しているかもしれません。

図1: ヤーキーズ・ドッドソンの法則 – 人のパフォーマンスは覚醒水準(ストレスや動機づけ)が低すぎても高すぎても低下し、適度なレベルで最も高くなる。簡単に言えば、適度なプレッシャーは集中力を高めるが、過剰なプレッシャーは逆に実力を発揮できなくするということです。

思い当たる節はないでしょうか。たとえば昇進試験や大事なプレゼンの前、「絶対成功させたい!」と自分を追い込みすぎると頭が真っ白になった…なんて経験はありませんか?心理学者ロバート・ヤーキーズらの発見によれば、人は適度に緊張している時に最も能力を発揮し、緊張が強すぎると途端にパフォーマンスが落ちるのです。強すぎる願望や高すぎる目標は、自らに過剰なストレスをかけ、結果として「失敗したらどうしよう」という不安が先立って足がすくむ状態を招きます。まさに「気持ちはあるのに体が動かない」状況です。

実際、スポーツ選手でも「勝ちたい気持ちが強すぎて普段の実力を出せなかった」なんて話を耳にします。プロ野球の大事な打席で力みすぎて凡退するように、私たちもプレッシャーに潰されると本来の行動力が出せなくなるのです。これが強い願望が行動を妨げる心理メカニズムの一つと言えます。

では、どうすればこのジレンマを克服できるのでしょう?そこで鍵になるのが、本記事のテーマでもある**「どっちでもいい」という考え方です。一見投げやりなフレーズですが、実はこの発想には心理学的な裏付けがあり、あなたの昇進やキャリアにもプラスに働く可能性があります。次章では、「どっちでもいい」が持つ不思議なパワーについて、フロー理論や成長マインドセット**を紐解きながら探ってみましょう。

なぜ「どっちでもいい」思考が昇進に効くのか?(フロー理論と成長マインドセット)

強い願望がプレッシャーとなり行動を妨げるなら、発想を逆転させてみましょう。すなわち、「結果はどっちでもいいや」と肩の力を抜くことです。なぜこれが昇進に効くのか、心理学の理論で裏付けてみます。

まずはチクセントミハイのフロー理論。心理学者ミハイ・チクセントミハイは、人が最も創造的に集中できるフロー状態について研究しました。フローとは、人が完全に活動に没頭し時間や自己意識すら忘れている状態を指しますnote.com。この状態では目の前の課題に熱中し、余計な不安や雑念が消え去ります。興味深いのは、フローに入るための条件の一つが「課題の難易度(チャレンジ)と自分のスキルのバランス」だという点です。チャレンジが難しすぎると人は不安になり、逆に簡単すぎると退屈してしまう。適度な難易度の目標に対して集中しているとき、人はベストパフォーマンスを発揮しやすいのです。昇進を目指す状況でも同じことが言えます。「必ず昇進しなければ」と過剰に身構えると不安レベルが上がりすぎてフロー状態から遠ざかります。しかし「昇進できたらラッキー、できなくてもまあ大丈夫」と思えば心の緊張が和らぎ、本来の実力を出しやすくなるでしょう。まさに「どっちでもいい」マインドはフロー状態への近道になるのです。

次にキャロル・ドゥエックの成長マインドセットを見てみましょう。成長マインドセットとは、「人は努力と学習によって能力を伸ばせる」という考え方です。この理論の鍵は失敗の捉え方にあります。ドゥエックによれば、成長マインドセットを持つ人は失敗を「学習のステップ」として位置づけるのです。たとえ望んだ結果が得られなくても、「そこから何を学べるか?」と前向きに改善策を探す。この姿勢があるおかげで、「もうダメだ…」と諦めずに挑戦を続ける可能性が高まるわけです。一方で結果に固執する人は、失敗を「自分には才能がない証拠だ」と捉えがちで、傷つくことを恐れて行動自体を避けてしまう場合があります。

昇進に話を戻しましょう。もしあなたが「昇進できなかったらどうしよう…」と結果ばかり気にして尻込みしているなら、成長マインドセットを思い出してください。結果がどう転ぼうと成長のチャンスはあると考えるのです。昇進できれば新たな責任で成長できますし、できなくても不足していたスキルが見えるなど学びがあります。「どっちでもいい」というのは、決して向上心を捨てることではなく、どちらの結果でも自分は成長できると信じるマインドとも言えます。それが心理的余裕を生み、腰が引けていたあなたの背中を押してくれるのです。

以上のように、「どっちでもいい」という考え方はフロー理論とも成長マインドセットとも親和性が高く、過度なプレッシャーを和らげつつ前向きな行動を促す心理的フレームワークなのです。では、この「どっちでもいい」戦略は昇進以外の場面…そう、職場の人間関係にも応用できるでしょうか?次はその点を見ていきましょう。

人間関係にも効く「どっちでもいい」戦略:職場ストレスの回避術

昇進のプレッシャーだけでなく、40代ともなると職場の人間関係にも色々と気を遣いますよね。上司との折り合い、部下や後輩とのコミュニケーション、同僚との協調…。これらもまた我々を悩ませる種ですが、ここでも「どっちでもいい」マインドは力を発揮します。

人間関係でストレスを感じる一因は、「相手にどう思われるか」を気にしすぎることです。たとえば上司に嫌われたくない一心で言いたいことも言えずに萎縮したり、同僚と意見が対立したときに妙にへこんでしまったり。そんなときこそ心の中でこうつぶやいてみてください:「まぁ、最悪嫌われてもどっちでもいいか」。少し乱暴に聞こえるかもしれませんが、これは人間関係の不安を手放す魔法の言葉です。相手の機嫌や評価に縛られていた自分を解放し、「自分は自分」と割り切ることで、不思議と落ち着いて本来の実力や魅力を出せるものです。

心理学的に言えば、これは認知の再構築に近い作業です。相手の反応を「絶対に良好でなければ」と思うと視野が狭まりがちですが、「別に完璧に好かれなくてもいい」と認知を緩めることで、心に余裕が生まれます。余裕があるとコミュニケーションもうまく回り始めます。皮肉なことに、執着を手放すことで人はかえって魅力的に映ることが多いのです。どっちでもいいと肩の力を抜いている人は、周囲から見ると落ち着きがあり頼もしく感じられます。「あの人はマイペースだけど芯がある」という印象を与え、結果的に上司や同僚からの評価も上がるかもしれません。

また、「どっちでもいい」戦略は職場での適切な距離感を保つのにも役立ちます。仕事相手に深入りしすぎず、一方で冷めすぎもしないちょうど良いスタンスです。具体的には、上司との面談で評価に過度に一喜一憂せずフィードバックだけ受け止めるとか、同僚との雑談で自分の意見を適度に言いつつ相手と違っても「そういう考えもありますよね」と流す、といった具合です。「良く思われたい」気持ちに縛られないことで、人間関係のストレスはグッと減ります。その結果、毎日の仕事にもエネルギーをより向けられるようになるでしょう。

明日からできる実践アクション5選

「どっちでもいい」という心構えの効果がお分かりいただけたところで、最後に明日から実践できる具体的なアクションをいくつかご提案します。プレッシャーに弱い自分を変えるために、ぜひ気軽にトライしてみてください。

- 「最悪○○でもいい」とシミュレーションする: 昇進やプロジェクト成功など、不安がよぎる目標については、あえて「最悪失敗しても死にはしないし、大丈夫っしょ」「昇進しなくても給料が下がるわけじゃない」と最悪のケースを具体的に想像し受け入れる練習をしましょう。事前に心のクッションを作っておくことで、本番では過度な緊張が和らぎます。これはメンタリストDaiGo氏も勧めるテクニックで、不安を書き出し客観視するだけでもプレッシャーは軽減します。

- 上司に提案してみる: 思い切って上司に「新しいプロジェクトに挑戦してみたいのですが」と提案してみましょう。ポイントは結果を期待しすぎないこと。「断られてもともと、OKならラッキー」「どっちにしてもらってもいいけどね」くらいの気持ちでいると不思議と堂々と話せます。仮に却下されても落ち込む必要はありません。意欲を見せた事実は残りますし、次の機会への糧になります。提案する行動自体があなたの成長につながるのです。

- 小さなチャレンジを習慣化する: 毎日一つ、「声掛けする」「新しい資料作りに挑戦する」など小さなチャレンジ目標を設定してみましょう。達成できてもできなくても「どっちでもいい」と思えば気楽に実行できます。例えば朝一番に部下へ笑顔で声をかける、会議で一度は発言してみる、といった些細なことです。結果より「やってみた」事実を自分で評価するクセをつけると、徐々に行動への抵抗が薄れていきます。

- 「まあいっか」ルールでストレスリリース: 人間関係でイラッとしたら心の中で即「まあいっか、どっちでもいいや」とつぶやいてみるルールを自分に課しましょう。例えば部下が報告を忘れていても、まずは一呼吸おいて「まあいっか、次フォローすれば」と頭を切り替える。上司に急に呼び出されても「怒られるならそれも勉強だし、まあいっか」と受け流す。意図的に楽観ワードを使うことでストレスの悪循環を断つ効果があります。

- フロー体験を意識してみる: 何か一つ、仕事で没頭できる作業を見つけてみましょう。資料作成でも体を動かすルーティンでも構いません。イヤホンでお気に入りの曲を流しつつ集中できる時間を作り、「他のことを考えないで済む感覚」を味わいます。これはフロー状態に近づくトレーニングになります。集中する心地よさを知ると、余計な不安が入り込む余地が減るので、「昇進できるかな?」とクヨクヨ悩む時間自体が減っていきます。

どれも些細なことですが、「どっちでもいい」を実生活で体現するための第一歩です。ポイントは結果より行動した自分を褒めること。そう、あなたは一歩踏み出した時点で以前の「動けない自分」から確実に変化しています。小さな成功体験の積み重ねが自信となり、いざ大きなチャレンジが来ても肩の力を抜いて臨めるようになるでしょう。

私は上の5つを実践。特に、まぁいっか思考。

ゴールさえ間違ってなければ、行き方の話なので別にどっちでもいい。

新宿から池袋に行くのに、埼京線に乗っても、山手線に乗っても、極論、丸ノ内線(ぐるっとしちゃうけど)でもいいでしょ、くらいの気持ちで業務に取り掛かれるようになったら、気持ちが随分とラクになりました。

最終的には上司が判断して、その責任は上司が負うんだから。

これまでくよくよ悩んでいたことの結構なことにおいては、割とどうでもいいんじゃん?と思えたら、勝ちです。

おわりに:今日から「どっちでもいい」を試してみよう

春の陽気とともに感じる焦りやプレッシャーに押しつぶされそうなときこそ、「どっちでもいい」という心の余白を自分に与えてみてください。皮肉なことですが、人は執着を手放した瞬間にスッと前に進めるものです。知的な戦略としての「どっちでもいい」は、決して投げやりではなく自分の可能性を最大化するためのメンタル技法と言えます。肩の力を抜いたあなたには、きっと今まで見えなかったチャンスや人の優しさが見えてくるはず。さあ、深呼吸して一言。「結果なんてどっちでもいい」。そう呟いた瞬間から、新しい挑戦が始まっています。

ではまた!

コメント